제주대 탐라문화연구원, 세계적인 탈식민주의 이론가 스피박 강연 성료

· 작성자 : 제주대학교 ·작성일 : 2025-08-08 10:46:51 ·조회수 : 705

행성 수준의 상상력을 통한 군도적 전환의 가능성 강조

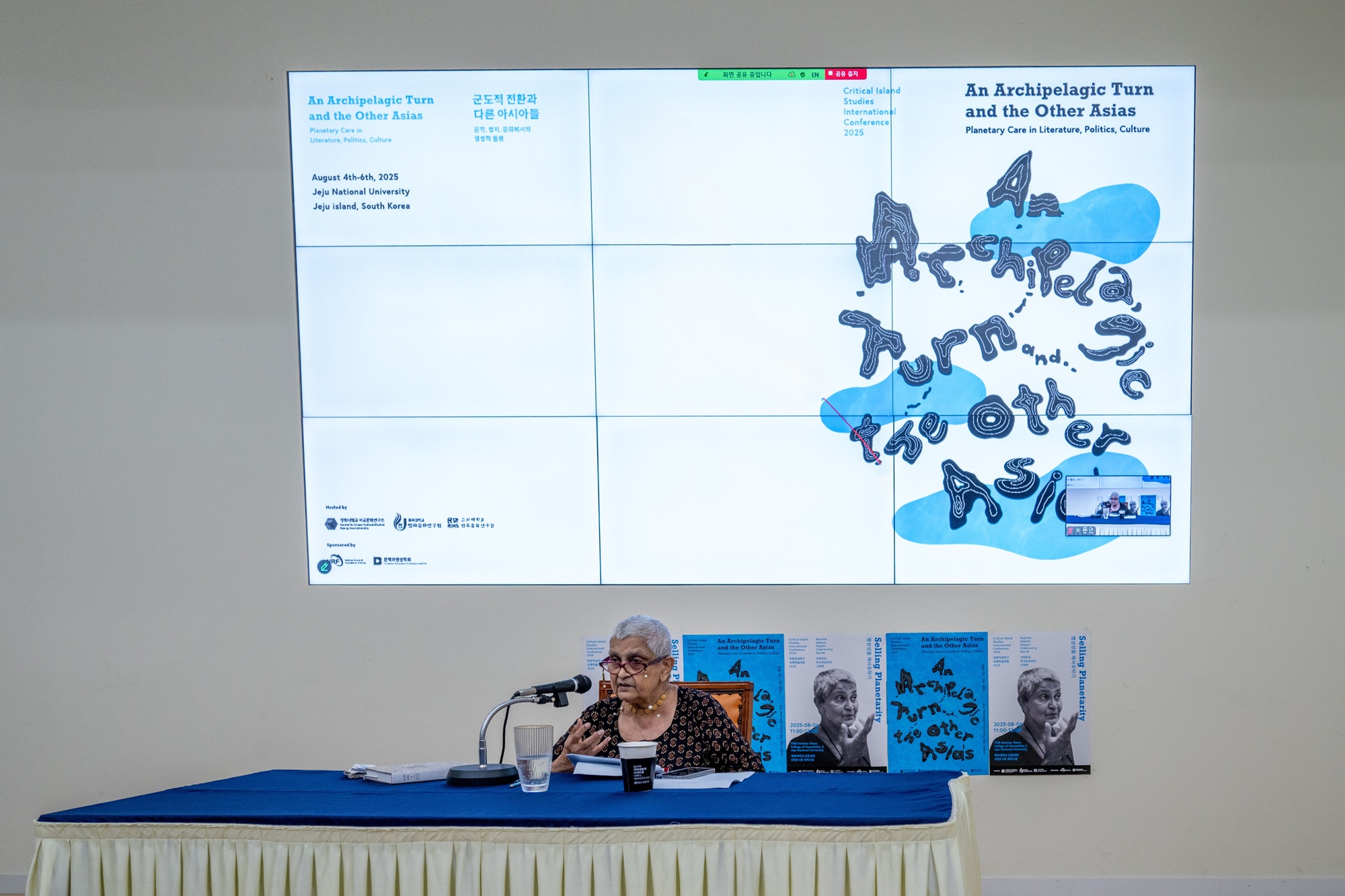

제주대학교 탐라문화연구원(원장 김치완, 제주대 철학과 교수)은 지난 8월 6일 제주대학교 인문대학 2호관 세미나실에서 탈식민주의 이론가 스피박(Gayatri Chakravorty Spivak)의 강연을 개최했다. 이번 강연은 8월 4일부터 2박 3일간 개최된 2025 비판적섬연구컨소시엄의 국제학술대회 ‘군도적 전환과 다른 아시아들-문학, 정치, 문화 속의 행성적 돌봄’의 마지막 기조 강연으로 실시됐다.

스피박은 국제대회 첫날 부디안타(Melani Budianta, 인도네시아 대학교), 우에노(Toshiya Ueno, 일본 와코대학), 올리비에(Bert Olivier, 남아공 프리스테이트대학교), 서영표(제주대학교) 등 플래너리 스피커들과 “대륙에서 별자리까지: 군도적 행성의 상상하기(From Continents to Constellations: Envisioning an Archipelagic Planet)”라는 제목의 라운드 테이블에 참석했다. 8월 6일에는 “행성성 팔기(Selling Planetarity)”라는 제목의 강연으로 학술대회 마지막을 장식했다. 강연에 이어서 참석자와 열띤 질의응답을 이어나갔다.

스피박은 그람시(Antonio Gramsci)가 언급한 서발턴(Subaltern)의 목소리를 대변하는 대표적인 탈식민주의 이론가로서, 이번 강연에서 여전히 지배적 서사에 가려 보이지 않는, 그리고 ‘들리지 않는 이들’에 주목했다. 스피박은 강연 제목을 “행성성 팔기”로 정한 것이 정신분석적 페미니스트 비평가 호르텐스 필라스(Hortense Pillars)가 던진 질문에서 영감을 받았다고 밝히면서 강의를 시작했다. 이어지는 강연에서는 대학과 학계가 제시하는 기준이 ‘들리지 않는 이들’의 목소리를 들리게 하게 하고, 보이게 하는 데 장애물이 되고 있다는 사실을 지적했다. 곧, “행성성 팔기”라는 표현을 통해 지식의 상품화와 제도화의 모순을 드러내고자 한 것이다. 같은 맥락에서 자신의 작업도 ‘스피박’으로 가공되어 그냥 따르기만 하면 되는 것으로 받아들여지고 있는 데 대한 불편함도 이야기했다.

이번 강연의 핵심은 행성성(planetarity)이었다. ‘행성성’은 스피박이 1997년에 쓴 ‘행성을 다시 상상해야 할 당위성(The Imperatives to Reimagine the Planet)’에서 제시한 개념으로, 철학적이고 문학적이며 정치적 맥락에서 지구와 인간의 관계를 사유하려는 비판적 사유의 틀을 가리킨다. 이는 인간이 지구를 중심으로 사고하는 방식이 아니라, 인간이 지구의 일부로서 존재하며 그 이질성과 복잡성을 윤리적으로 사유하는 방식을 말한다.

그동안 강연과 저작에서 ‘행성성’을 중점적으로 다루어온 스피박은 이번 강연에서도 ‘행성성’이 실재하는 무엇인가를 가리키는 것이 아니라 상징, 또는 해석의 틀이라는 사실을 반복적으로 강조했다. 이를 통해 기후 위기 등과 같은 거대한 재난 앞에서 우리가 가지고 있던 생각의 방식을 바꾸기 위한 실천을 가능하게 할 현상학적 또는 해석학적 지평을 열어야 한다는 것을 말했다.

스피박의 강연에 따르면, 우리가 가지고 있던 생각의 방식을 바꾸기 위한 실천은 지금 어디에선가 살아내기 위해 온 힘을 다하고 있는 서발턴의 다양한 주체에 주목하는 것이다. 질의응답 시간에 청중들이 반복해서 제기한 ‘행성성’과 우리가 직면하고 있는 경험적 사실들 사이의 관계에 대해서 ‘그런 것은 없다’라고 대답한 것도 이러한 맥락이었다. 스피박은 이론(가)의 역할, 학계의 역할은 있어야 하겠지만, 자신의 모국어로 삶을 체험적으로 이해하고 설명할 수 있는 상상력, 곧 그의 가장 유명한 논문의 제목처럼 서발턴을 말하게 할 수 있는 상상력이 요구된다는 점을 강조하면서, 그것이 ‘행성 수준의 상상력’이라는 점을 강조했다.

이번 국제학술대회는 비판적섬연구컨소시엄(CIS)의 정례학술대회로, 제주대학교 탐라문화연구원, 경희대학교 비교문화연구소, 고려대학교 민족문화연구원이 공동 개최했다. 대륙 중심적 사고를 넘어선 군도적 사고(archipelagic thinking)를 통해 세계를 재구성하는 ‘군도적 전환(archipelagic turn)’을 문학, 정치, 문화, 환경, 인류, 사회 등을 교차하는 다학제적 담론 속에서 다루었다.

예비대학생

예비대학생 재학생

재학생 졸업생

졸업생 일반인

일반인 교직원

교직원